FMF精密初期胎児ドック

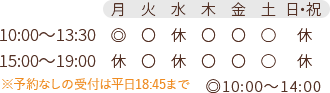

妊娠初期超音波検査は妊娠11週~13週の時期に行う、FMFのプロトコールに沿って詳細に行う超音波検査です。

まず、胎児の頭からお尻までの長さ(CRL)を計測して週数相当であることを確認すると同時に、解剖学的に大きな変化が胎児に認められ無いかどうかを診ていきます。

解剖学的な評価では、以下のような項目を一つ一つ診ていきます。

- 頭蓋骨が形成されているか

- 脳が右脳と左脳に分かれているか

- 皮膚にむくみが無いか

- 四肢が指先まで作られているか

- 心臓の向きやそれぞれの部屋が作られているか

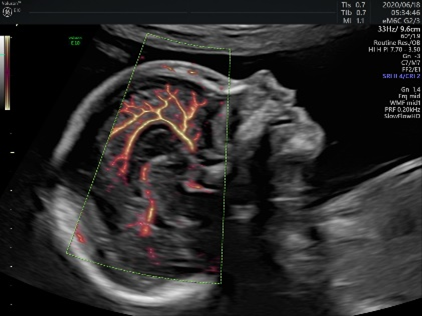

- 心臓から出る大きな血管の流れに問題はないか

- お腹の壁や内臓がきちんと作られているか など

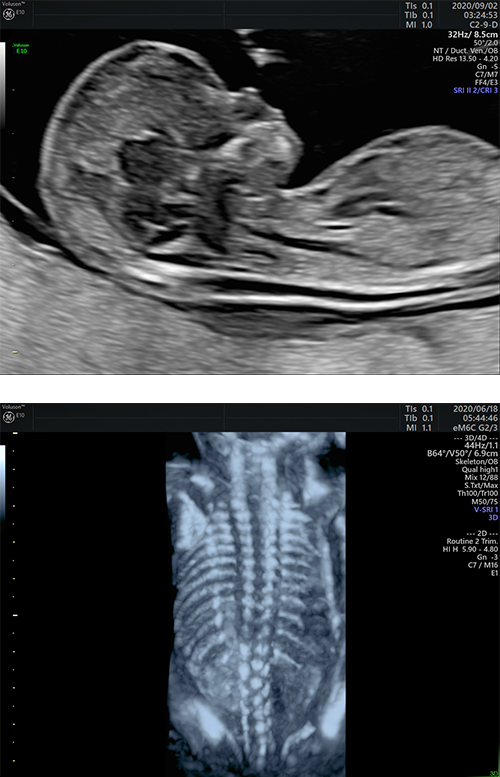

妊娠初期超音波検査を行う時期のCRLは45mmから84mm程度ですが、超音波機器の発達により詳細な解剖学的な所見を得ることが可能です。

しかし一方で、妊娠初期では確認することができない所見もあり、そのような知識を持った検査者が検査を実施し、説明をする必要があります。

妊娠初期胎児スクリーニングの動画

精密検査でおなかの赤ちゃんの構造的な変化がないかどうかを確認します

最近の超音波機器の性能はとても高くなってきており、小さな胎児でも超音波検査で、「大きな心臓の変化」「初期の中枢神経の変化」など、構造学的な異常が検出されるようになってきました。

以下に妊娠初期でどのような構造異常が検出されうるのか、FMFからの論文(※)の結果を示しています。

ただし、この論文の結果は、妊娠初期の胎児超音波検査について適切なトレーニングをうけた検査者が、15分から30分、もしくはそれ以上の超音波検査を行なった場合であり、一般の妊婦健診で行われている超音波検査とは異なります。

| 100%近く検出された 構造学的な異常 |

|

|---|---|

| 50%以上の頻度で検出された 構造学的異常 |

|

| 50%未満の頻度で検出された 構造学的異常 |

|

| 妊娠初期には 検出されなかったもの |

|

NIPTの前に超音波検査を受け構造学的な異常をチェックしましょう

当院ではFMFと同様のプロトコールで胎児超音波検査(胎児ドック)を実施しております。

構造学的な所見が検出された場合、NIPTに進むことなく、診断的検査(絨毛検査、羊水検査)に進むことで、診断までの時間や経済的コストを抑えることができると考えています。

そのため、当院ではNIPTを希望されている方にはまず初期胎児超音波検査(FMF精密初期胎児ドック)を受けて頂いております。

コンバインドテスト

(※)検体輸送の関係上、連休前日の診療日のみ、コンバインド検査の採血は17:00までとなります。17:00以降に予約をされた場合は、別日での採血になります。採血は妊娠13週6日までとなります。

また、妊娠初期超音波検査を行う時期に染色体変化のスクリーニングを同時に行うことが可能で、コンバインドテストと言われています。

これは胎児の首の後ろのむくみ(NT)の厚さを超音波検査で計測し、さらに妊婦さんの採血検査で得られる血清マーカーの値を計測し、それを母体年齢から計算される一般的な確率に組み合わせることで、妊娠している胎児固有のリスクを計算する方法です。

この検査法は非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)と同様に確率的な検査で診断的な検査ではありません。

対象となる染色体変化に関してもでNIPTと同じ以下の項目になります。

- トリソミー13(パタオ症候群)

- トリソミー18(エドワード症候群)

- トリソミー21(ダウン症候群)

出生前検査としてのメリット

NIPTと比較すると精度(偽陽性率5%のとき感度90%程度)は劣りますが、NIPTと比較して安価であります。

また、検査時に超音波検査を行うことで、NIPTでは決して評価ができない解剖学的な変化を検出できる可能性のあることが、妊娠初期超音波検査とコンバインドテストをまず最初の出生前検査とするメリットであると考えます。

当院の検査の特徴

院長はThe Fetal Medicine Foundationディプロマ取得者

FMF(The Fetal Medicine Foundation)は英国発祥のチャリティ組織で、胎児医療の研究と教育を通して、妊婦・胎児の健康向上を行うことを目的としています。

胎児医療・周産期医療の中では最も権威のある団体のひとつで、世界中の医師による胎児超音波を中心としたトレーニングを受け入れております。

院長は、胎児医療のDiplomaをFMFより授与されています。

当院ではFMFのプロトコルに沿って精密な検査を行っております。

胎児診療は、まず胎児をみるところがスタートです。

胎児を診ることなしに胎児診断はあり得ません。

患者様におかれましてはNIPTなどの血液検査だけではなく、超音波検査を行う医院での検査を推奨いたします。

全ての患者様に、詳細なレポートを用いて説明いたします

検査後は詳細なレポートを基にご報告しております。

FMF精密胎児ドック+コンバインドではあくまで確率的な診断になりますが陰性的中率は99%以上と非常に高くNIPTと比較して安価の為、年齢的にリスクが高い方以外でも、気になる患者様につきましては精密検査を実施しております。

費用のご案内

| FMF精密初期胎児ドック(詳細分析レポート付き) | 44,000 |

|---|---|

| コンバインドテスト(詳細分析レポート付き) ※FMF精密初期胎児ドック+血清マーカー |

66,000 |

※双子の場合、価格が2人分となりますので予めご了承ください。

ご予約について

NIPT希望の方はまず、インターネット予約システムから検査のご予約をお願いいたします。

ネット予約システムでは「初期胎児ドック」の項目をお選びいただき、ご予約ください。

出生前検査に関連する項目

- 出生前検査

- 先天性疾患について

- 染色体について

- 染色体疾患について

- 妊娠に対する年齢の影響

- 高年齢妊娠

- ハイリスク・ローリスク

- 遺伝カウンセリングのご案内

- 妊娠初期超音波検査とコンバインドテスト

- 妊娠初期の胎児スクリーニングについて

- 妊娠中期の胎児ドックについて

- 妊娠後期の胎児ドックについて

- NTとNT肥厚について

- NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)

- 妊娠10週からの超音波検査+NIPT 10 Week Scan

- 3つのトリソミー

- 羊水検査

- 絨毛検査について

- 染色体検査の種類について