FMF精密初期胎児ドック+NIPTのセットで実施

当院でNIPT を希望される方は、必ずFMF精密初期胎児ドックで赤ちゃんの状態を確認させていただいております。

赤ちゃんの状態を確認した上で、受けていただくことが適切だと考えているためです。

10 week scan

妊娠10週からNIPTを希望される方へは、より高解像度での評価を可能にする3D/4D経膣超音波プローブを使用して超音波検査(10 week scan)を行った上でNIPTを提供させて頂きます。

当院でのNIPTを希望される方にのみ実施となり、それ以外の方へはご対応しておりませんので、予めご了承ください。

当院のNIPTの特徴

1. 出生前検査認証制度の認証医療機関

当院は出生前検査認証制度の認証医療機関(連携施設)です。

当院では東京大学医学部付属病院を基幹施設として、連携を取りながら、出生前検査を実施していきます。

2. 院長は英国FMFのフェローシップ修了者・ディプロマ取得者

FMF(The Fetal Medicine Foundation)は英国発祥のチャリティ組織で、胎児医療の研究と教育を通して、妊婦・胎児の健康向上を行うことを目的としています。

胎児医療・周産期医療の中では最も権威のある団体のひとつで、世界中の医師による胎児超音波を中心としたトレーニングを受け入れております。

院長は、胎児医療のDiplomaをFMFより授与されています。

認証施設と非認証施設の違い

NIPTを受けられる医療機関は、認証施設と非認証施設に分けられます。

認証施設は、以下の条件を満たしている施設になります。

- 臨床遺伝専門医もしくは日本産科婦人科遺伝診療学会の周産期認定を受けている医師が在籍

- 基準を満たした遺伝カウンセリングの実施

- 基幹施設(病院など)との連携

- 出生前コンサルト小児科医との連携

非認可施設の場合、これらの条件が整っていない可能性がある点は注意が必要です。

新宿南口レディースクリニックではNIPTの認証施設として、検査結果の説明やその後フォローまで、長く妊婦さんをサポートする体制を整えております。

NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)の概要

NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)とは、妊婦の血液中を流れている赤ちゃんの胎盤を由来とするDNAの調べることで、赤ちゃんの染色体異常リスクが高いかどうかを評価する検査です。

検査精度もその他のスクリーニングと比較し高く、妊婦さんからの採血で検査をすることが可能です。

これまで、認定施設での検査は年齢の制限や超音波検査所見、そのほかの出生前検査結果によって、NIPTの適応が決められていました。

今回の日本医学会の改定により、希望があれば年齢の制限や超音波検査所見がなくてもNIPTを提供できることとなりました。

当院でもそれに準拠し、検査を実施していきます。

当院での検査対象

当院で検査の対象としている症候群は下記の通りです。

- 13番トリソミー

- 18番トリソミー

- 21番トリソミー

日本医学会の指針に準拠して、当院では全染色体検査や微小欠失などの検査は行なっておりません。

その理由に関しては以下の”3つのトリソミー以外の状態に関して”をご覧ください。

NIPTはスクリーニング検査

NIPTはあくまでスクリーニング検査です。

偽陽性・偽陰性があり、リスクが高いのか低いのかを評価する確率的な検査です。

診断的な検査ではありません。

検査が陽性の場合、診断のためには診断的検査(絨毛検査や羊水検査)が必要となります。

NIPTでわかること・わからないこと

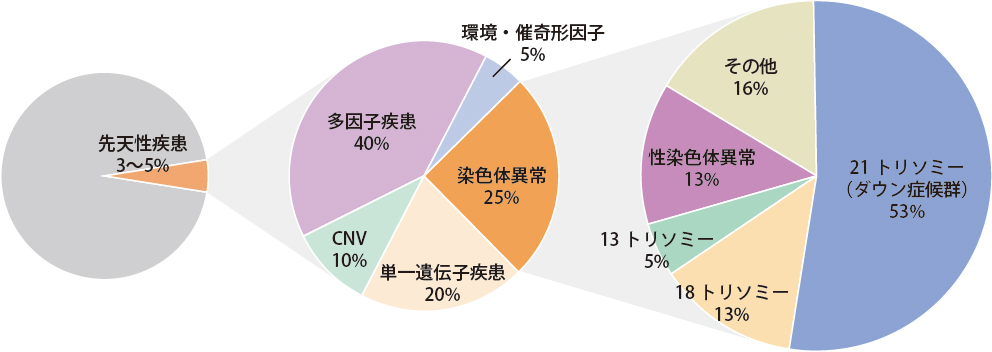

図:先天性疾患の頻度と染色体疾患

(Thompson & Thompson Genetics in Medichine 8th Edition Sauders 2016; Wellesley D, et al. Eur J Hum Genet 2012: 20:521)

参考:出生前検査認証制度等運営委員会資料 NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)

| NIPTでわかる | NIPTではわからない |

|---|---|

| ・胎児が13、18、21トリソミーの状態である リスクが高いか低いか |

・胎児心拍があるかどうか ・胎児の数(単胎か双胎かなど) ・複数の胎児を妊娠をしていた場合の膜性診断 ・胎児の構造学的な異常 |

上記のようにNIPTだけでは分からない構造学的な異常があります。このことから、NIPTを受ける前にFMF精密初期胎児ドック(超音波検査)を受けることで、NIPTだけでは見つけることのできない異常を確認することができます。

NIPT前の超音波検査について

NIPTは採血検査ですので、NIPTのみであれば実際の胎児を診ることなしに検査を行うことが可能です。

しかし、vanishing twin(多胎妊娠確認後、胎児がなくなってしまうこと)のような状況ではNIPTの結果が偽陽性(胎児の染色体核型は正常だけれどもNIPTでは陽性とでること)となることがあります。

しかし、超音波検査を行うことでvanishing twinかどうかを確認することは比較的容易にできます。

また、胎児に解剖学的な異常やNT肥厚がある場合は染色体異常や遺伝学的症候群が、その背景にあることがあります。

その為、国際的な学会からは、診断的な検査をすることが推奨されています。

現在、超音波検査機器の解像度はとても高くなっており、適切なトレーニングを受けた検査者が行うことで、妊娠初期の胎児超音波検査(胎児ドック)であっても多くの構造学的異常を確認することが可能と言われています。

このようなことから、当院でNIPTを希望される妊婦さんへは、まず初期の胎児超音波検査を受けられることをお願いしています。

検査の時期と方法

10週以降の妊娠期間中で検査が可能です。

お母さんの腕から採血を行います。

結果が出るまでに約2週間程度かかります。

結果のご報告について

結果の説明はご来院頂くか、オンライン診療をご利用いただけます。

郵送やFAX、電話での結果報告は行っておりません。

NIPTの結果が陽性となった場合の対応について

診断の為には診断的検査が必要となります。

当院では絨毛検査、羊水検査を実施しております。

NIPT陽性の方はQF-PCR(迅速検査)及びGバンド染色体検査が検査会社の負担となります。

費用のご案内

| 遺伝カウンセリング(1回30分) | 5,000(税込) ※超過30分毎に5,000加算 |

|---|---|

| FMF精密初期胎児ドック+NIPT検査費用 | 137,500(税込) |

ご予約について

NIPT希望の方はまず、インターネット予約システムから検査のご予約をお願いいたします。

ネット予約システムでは「初期胎児ドック」の項目をお選びいただき、ご予約ください。

3つのトリソミー以外の状態に関して

3つのトリソミー(トリソミー13、18、21)以外の状態に関するNIPTは精度評価が不十分であり、国際的な学会でもNIPTの対象とする状態は3つのトリソミーのみとすることが推奨されています。

3つのトリソミー以外であってもNIPTの陰性的中率は高いことが知られていますが、対象となる状態の頻度がとても少ない場合、検査の精度が高くなくても一般的に陰性的中率は高くなることは知られています。

しかし陽性的中率に関しては不明です。

その為、本来であれば必要のない羊水検査をすることとなる可能性も考えられます。

当院では胎児超音波検査に力を入れています。

妊娠初期であっても多くの情報を得ることは可能です。

NIPTとともに詳細な超音波検査で赤ちゃんを確認することでより大きな安心につながるはずです。

万が一、超音波検査で構造学的な所見がある場合にはSNPマイクロアレイなど、適切な遺伝学的検査により診断を行います。

出生前検査に関連する項目

- 出生前検査

- 先天性疾患について

- 染色体について

- 染色体疾患について

- 妊娠に対する年齢の影響

- 高年齢妊娠

- ハイリスク・ローリスク

- 遺伝カウンセリングのご案内

- 妊娠初期超音波検査とコンバインドテスト

- 妊娠初期の胎児スクリーニングについて

- 妊娠中期の胎児ドックについて

- 妊娠後期の胎児ドックについて

- NTとNT肥厚について

- NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)

- 妊娠10週からの超音波検査+NIPT 10 Week Scan

- 3つのトリソミー

- 羊水検査

- 絨毛検査について

- 染色体検査の種類について